- A propos

- Formations

- Certifications

Certifications professionnelles

Certifications Cadschool

Certifications professionnellesCertifications Cadschool - financement

- Blog

- contact

- Extranet

- e-cadschool

- Parking

- Cadcareer

Certifications professionnelles

Certifications Cadschool

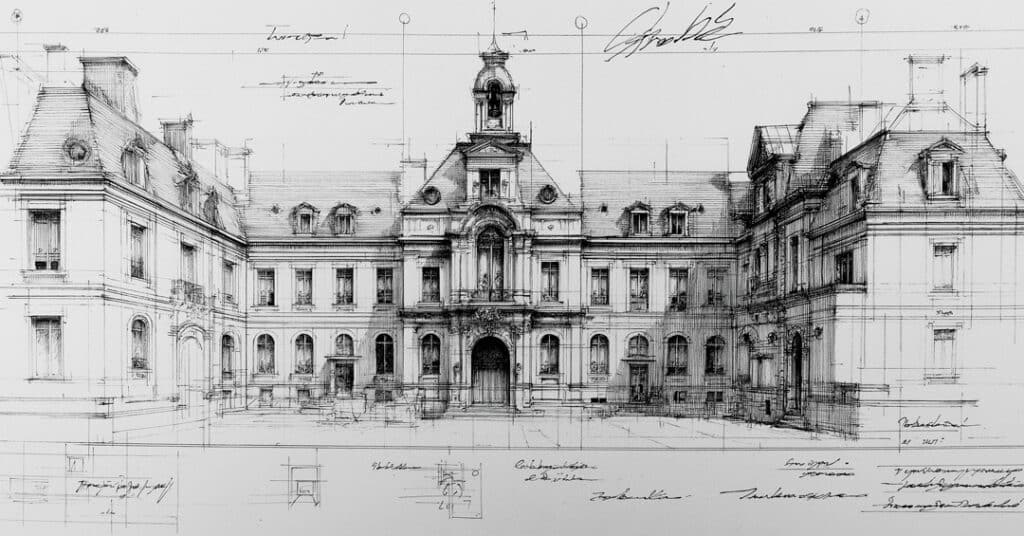

L’histoire de l’architecture ne peut pas être réduite à une succession de styles esthétiques ou de figures emblématiques. Elle est aussi profondément marquée par l’évolution des outils de conception et de représentation. Chaque génération d’architectes a dû composer avec de nouveaux instruments qui modifiaient leur manière de penser, de communiquer et de construire. L’apparition de la perspective à la Renaissance, l’arrivée du papier calque au XIXe siècle ou encore la démocratisation de l’informatique au XXe siècle sont autant de tournants qui ont redéfini le métier.

Aujourd’hui, nous vivons une transformation comparable, portée par le BIM (Building Information Modeling). Cet outil ne se contente pas de prolonger la modélisation 3D : il introduit une nouvelle culture de projet, centrée sur la collaboration, la donnée et la durabilité. Pour comprendre pourquoi le BIM s’impose désormais comme un standard incontournable dans les bureaux d’architecture, il est intéressant de retracer rapidement les étapes qui ont conduit de la corde à nœuds égyptienne aux plateformes numériques collaboratives. Ce voyage à travers le temps montre une constante : à chaque époque, l’architecte adopte des outils plus précis, plus rapides et plus intégrateurs, afin de mieux répondre aux défis de son temps.

Dans l’Antiquité, les outils de l’architecte étaient rudimentaires mais d’une efficacité redoutable. La corde à 13 nœuds, utilisée en Égypte et en Grèce, permettait de tracer des angles droits et de reporter des proportions avec précision. Les bâtisseurs disposaient aussi de compas simples, de règles de bois et de poids servant de fils à plomb. Ces instruments suffisaient à édifier des monuments d’une échelle colossale, comme les pyramides ou le Parthénon, dont les proportions répondent encore aujourd’hui à des règles mathématiques universelles.

Mais au-delà des outils matériels, l’architecte antique utilisait surtout la géométrie comme langage. Les théorèmes de Pythagore ou d’Euclide n’étaient pas des abstractions : ils servaient à organiser l’espace, à calculer les portées et à conférer une dimension sacrée aux édifices. Les plans restaient rares, car la conception passait souvent par des croquis simplifiés ou par la transmission orale. Le savoir était incarné par l’architecte lui-même, figure à la fois géomètre, ingénieur et maître d’œuvre.

Au Moyen Âge, l’outil le plus important n’était pas un objet, mais le chantier. Les cathédrales gothiques, véritables prouesses techniques, étaient conçues à partir de tracés régulateurs directement inscrits au sol de l’atelier. Les maîtres bâtisseurs utilisaient des gabarits en bois, servant à reporter des formes répétitives comme les arcs ou les nervures des voûtes. Des maquettes en pierre ou en plâtre pouvaient également servir à tester des volumes complexes.

Ce savoir était largement empirique et collectif : il se transmettait de maître à compagnon, et l’expérience valait plus que le plan dessiné. L’outil principal était donc la mémoire vivante des artisans. Pourtant, cette architecture est d’une complexité remarquable : l’invention de la voûte d’ogives, la mise au point des arcs-boutants ou encore l’élévation des flèches témoignent d’une ingéniosité technique exceptionnelle. En l’absence de logiciels ou de calculatrices, les constructeurs médiévaux s’appuyaient sur des tracés géométriques simples, mais d’une grande efficacité.

La Renaissance marque une rupture majeure : l’architecte devient un intellectuel, un théoricien et un artiste. L’invention de la perspective transforme radicalement la représentation de l’espace. Le papier, le compas perfectionné et la règle graduée deviennent les outils fondamentaux du métier. Pour la première fois, les projets sont conçus sur plan, avec une précision qui dépasse le simple savoir empirique.

Des figures comme Leon Battista Alberti, Andrea Palladio ou encore Filippo Brunelleschi codifient l’art du dessin architectural. Le plan, l’élévation et la coupe deviennent des représentations normées, transmissibles et reproductibles. La circulation des traités d’architecture contribue à uniformiser le langage graphique en Europe. Les maquettes physiques existent toujours, mais elles servent davantage de support de présentation que d’outil de conception. L’architecture entre ainsi dans l’ère du dessin comme outil central de projection et de communication.

Avec la révolution industrielle, l’architecte dispose de nouveaux outils : tire-lignes, trace-cercles, encre de Chine, papier calque. Ces instruments permettent un dessin plus précis, reproductible et normalisé. Les premières méthodes de reprographie, comme l’héliogravure puis le blueprint, offrent la possibilité de diffuser massivement les plans, favorisant le travail collaboratif et la coordination entre les différents acteurs d’un projet.

Les maquettes physiques se perfectionnent également, devenant un outil de communication auprès des commanditaires et parfois même un support de concours. L’architecture entre dans une logique de documentation et d’archivage. Chaque projet est désormais accompagné d’une série de plans détaillés, légendés et normalisés. Cette évolution prépare la transition vers un monde où l’outil de l’architecte ne sera plus seulement manuel, mais bientôt numérique.

Jusqu’aux années 1970, le quotidien des architectes était dominé par la planche à dessin, les Rotring, le calque et les gabarits. Chaque modification exigeait de longues heures de correction manuelle, et les erreurs pouvaient se propager d’un plan à l’autre. L’arrivée de l’informatique dans les années 1980 bouleverse ce mode de travail. Avec les logiciels de DAO comme AutoCAD, les lignes deviennent numériques, les duplications instantanées et les modifications infiniment plus rapides.

Ce passage au numérique n’est pas seulement une question de vitesse : il introduit une nouvelle manière de concevoir. L’écran devient la nouvelle planche à dessin, et la souris remplace le compas. L’architecte peut travailler avec une précision millimétrique, explorer différentes versions d’un même projet et partager plus facilement ses fichiers. La DAO transforme le métier en profondeur, rendant les bureaux d’architecture plus productifs et plus compétitifs.

À partir des années 1990, une nouvelle étape est franchie : la modélisation 3D. Des logiciels comme 3ds Max, Archicad ou SketchUp permettent aux architectes de représenter leurs projets en volume. Cette innovation change la relation avec les clients, qui peuvent visualiser le rendu final avant même le début du chantier. La 3D devient également un outil d’expérimentation formelle, ouvrant la voie à des architectures plus audacieuses et complexes.

Pour autant, la DAO et la 3D restent des outils fragmentés. Chaque acteur d’un projet (architecte, ingénieur, maître d’ouvrage) produit ses propres documents, sans réelle interopérabilité. Les erreurs de coordination persistent, les doublons sont fréquents, et le passage de la conception à la construction reste semé d’embûches. Ce constat va préparer le terrain à une véritable révolution : le BIM.

Le BIM (Building Information Modeling) dépasse largement la simple modélisation 3D. Il s’agit d’une maquette numérique intelligente qui centralise toutes les informations relatives au bâtiment : dimensions, matériaux, coûts, performances énergétiques, planning, maintenance future. Contrairement à la DAO, le BIM n’est pas un dessin figé mais une base de données évolutive.

Chaque acteur du projet – architecte, ingénieur, entreprise, maître d’ouvrage – travaille sur le même modèle. Lorsqu’une modification est effectuée, elle est répercutée instantanément sur l’ensemble du projet. Cette approche collaborative réduit drastiquement les erreurs, fluidifie la communication et permet de détecter en amont les conflits techniques (clash detection).

Pour les architectes, le BIM apporte des avantages décisifs :

Aujourd’hui, le BIM est de plus en plus exigé dans les appels d’offres publics et les concours internationaux. Les grands bureaux l’ont adopté comme standard, et même les structures plus modestes en tirent un avantage compétitif. Refuser le BIM revient à se marginaliser dans un marché où la coordination et la performance sont devenues des critères incontournables.

De la corde à nœuds égyptienne aux plateformes collaboratives numériques, l’évolution des outils en architecture suit une logique constante : mieux penser, mieux représenter, mieux construire. Le passage de la DAO au BIM marque une rupture majeure : il ne s’agit plus seulement de dessiner, mais de gérer l’ensemble des informations liées à un projet, de sa conception à son exploitation.

Le BIM n’est pas une mode passagère mais une nouvelle culture professionnelle. Pour les architectes, l’adopter signifie rejoindre une dynamique où l’intelligence collective, la précision technique et la durabilité sont au cœur du métier. Dans un contexte où les projets deviennent plus complexes et où la transition écologique impose de nouvelles responsabilités, le BIM en suisse s’impose non seulement comme un outil, mais comme le langage universel de l’architecture contemporaine.

Vous avez aimé cet article ?

Partagez-le avec vos collègues ou amis

Articles similaires

Genève

Route de Frontenex 62

1207 Genève

Lausanne

Avenue de la Rasude 2

1006 Lausanne

© Cadschool 2024

Les textes et visuels de ce site Internet ont profité des possibilités impressionnantes de l’intelligence artificielle.

Des questions ? Notre conseiller en formation est à votre disposition.

L’échange effectué via la plateforme Zoom a, généralement, une durée de 30 minutes.

Si vous êtes affilié à un organisme du chômage ou à l’Hospice Général, merci de prendre contact au 022 552 43 43.

Des questions ? Notre conseiller en formation est à votre disposition.

L’échange effectué via la plateforme Zoom a, généralement, une durée de 30 minutes.

Si vous êtes affilié à un organisme du chômage ou à l’Hospice Général, merci de prendre contact au 022 552 43 43.

Depuis plus de 25 ans, les entreprises, les professionnels indépendants et les apprenants privés nous sollicitent pour concevoir et animer des formations sur-mesure.

C’est parfois la meilleure solution pour rapidement monter en compétences, sur des sujets spécifiques, avec un budget maîtrisé !

La mise en place de formations sur mesure inclut les services suivants :

Nous pouvons vous proposer différentes prestations : rejoindre un cours collectif, organiser une session dédiée ou encore suivre des cours privés… en fonction de vos objectifs de formation, du nombre et de la disponibilité des participants, ainsi que du budget alloué.

Voici quelques exemples – parmi tant d’autres – de formations spécifiquement conçues pour nos clients : « Présentation Revit vs ArchiCAD », « Coordination BIM », « Data visualization », « optimiser le référencement du site Internet de notre entreprise », « Générer des prospects qualifiés grâce aux canaux du marketing digital »…

Échangeons ensemble pour concevoir la formation qui correspond parfaitement à vos objectifs !

Des questions ? Notre conseiller en formation est à votre disposition.

L’échange effectué via la plateforme Zoom a, généralement, une durée de 30 minutes.

Si vous êtes affilié à un organisme du chômage ou à l’Hospice Général, merci de prendre contact au 022 552 43 43.